お風呂のカビ取り方法:家庭でできる効果的な対策

\セールスも一切なしですのでお気軽に見てくださいね/

統計から見るお風呂のカビ問題

お風呂のカビに悩まされている方は多いようです。ノーリツが2024年に実施した「おふろ掃除全国統一模試」の調査結果によると、浴室で最も気になる汚れとして「カビ」と回答した人が33%で最も多く、次いで「ピンク汚れ」が23%となっています[1]。この2つの汚れだけで全体の過半数を占めており、多くの人がカビ関連の悩みを抱えていることがわかります。

また同調査では、おふろ掃除の方法について「洗剤を使ってこすり洗い」と回答した人が66%、「洗剤なしでこすり洗い」と回答した人が9%で、合計75%の人が「こすり洗い」を行っていることが判明しました[1]。掃除に費やす時間の平均を年間換算すると「89.4時間」にもなり、テクノロジーの発達により部屋の床掃除や食器洗いで自動化が進んでいる一方で、おふろ掃除は未だに人力で行うことが主流となっています。

さらに、「ピンク汚れ」に関する知識問題の正解率は24%と低く、多くの人が悩みを抱えているものの正しい知識を知らないという実態も明らかになっています[1]。

梅雨時期のカビ対策に関する調査では、「換気をする」と回答した人が64.4%で最も多く、次いで「カビ取り剤を使う」が多いという結果も出ています[2]。

お風呂に発生するカビの種類と特徴

お風呂に発生するカビには主に2種類あります。それぞれの特徴を理解することで、効果的な対策が可能になります。

黒カビ

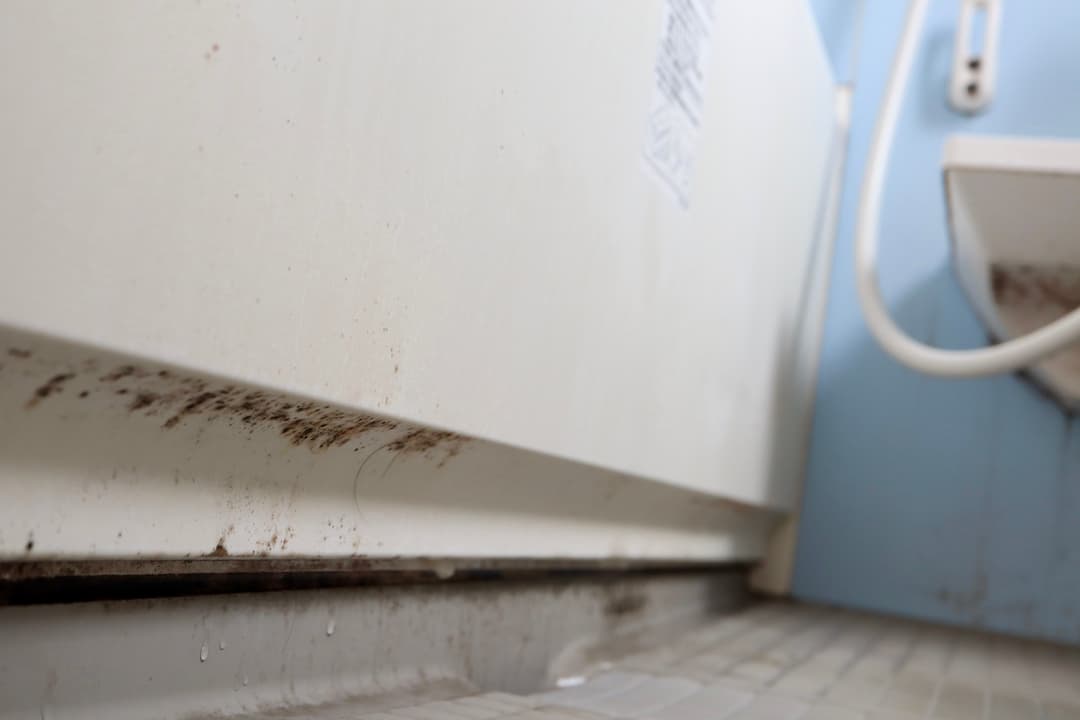

黒カビは「クラドスポリウム」をはじめとするカビ菌で、タイルの目地やドアのゴムパッキン(コーキング)などに発生しやすい特徴があります[3]。飛び散ったシャンプーやせっけんカスなどをエサにして繁殖し、根が深いため、こすっただけではなかなか落とせません。

黒カビは温度が20~30℃、湿度が65%以上の酸素がある場所で繁殖します[4]。お風呂場はカビにとって最高の繁殖環境といえるでしょう。

健康面での注意点として、黒カビを吸い込むと喘息やアレルギー症状、肌荒れを引き起こす原因になることがあります[3]。そのため、健康のためにもなるべく早く対処することが重要です。

赤カビ(ピンク色のぬめり)

お風呂の床(タイル)や壁、シャンプーボトルの底などに見られる赤やピンク色のぬめりは「ロドトルラ」という酵母菌です[3]。「赤カビ」と呼ばれることもありますが、厳密にはカビではありません。

直接人体に影響を及ぼす恐れは少ないものの、繁殖力が強いという特徴があります。空気中を漂うロドトルラは、水分とともに広がり、床や壁、洗面器などがピンク色に変色してしまいます[3]。

黒カビと比較すると、赤カビは比較的簡単に除去できるという特徴があります。

\セールスも一切なしですのでお気軽に見てくださいね/

カビの弱点と効果的な対策方法

カビの弱点を知ることで、効果的に対策することができます。カビの主な弱点は以下の3つです[4]:

- 殺菌効果のある洗剤もしくは消毒剤

- 50℃以上の熱

- 乾燥

ただし、お風呂場を乾燥させただけでは一度発生した黒カビが自然に死滅することはありません[4]。カビ取りをする際は殺菌ができるカビ取り剤か、50℃以上の熱いお湯を使うことが効果的です。

カビ取り剤の種類と特徴

市販のカビ取り剤には、主に以下の3種類があります[4]:

1. 塩素系漂白剤

- 洗浄力:◎

- 安全性:△

- 特徴:

- アルカリ性

- 除菌、漂白効果が高い

- 塩素臭がある

- クエン酸など酸性の洗剤と混ぜると危険

2. 酸素系漂白剤(粉末)

- 洗浄力:○

- 安全性:○

- 特徴:

- アルカリ性

- 塩素系に比べると劣るが高い除菌、漂白効果

- 無臭

3. 重曹・クエン酸

- 洗浄力:△

- 安全性:◎

- 特徴:

- 環境、体に優しい

- 他2つの洗剤に比べると洗浄効果が劣る

- 無臭

根を張ったカビや、時間が経った頑固なカビには、効果の高い塩素系がおすすめです[4]。ただし、効果の高いカビ取り剤には強い塩素臭があり、酸性の洗剤と混ぜると有害ガスが発生するなど、取り扱いには注意が必要です。お子さんやご高齢の方、ペットがいる方は、塩素系より安全性の高い酸素系の使用がおすすめです。

家庭でできるカビ取り方法

赤カビ(ピンク色のぬめり)の取り方

赤カビは重曹を使用して掃除するのが効果的です[3]。

床の赤カビの取り方

- 床全体を水で流して濡らす

- 重曹粉末を赤カビに振りかけ、クレンザー代わりに使用

- ブラシでこすり洗い

- 水で洗い流す

壁や浴槽の赤カビの取り方

- 濡らしたメッシュクロスに重曹粉末を振りかけ、赤カビをこすり洗い

- 入浴後のように、壁・浴槽が濡れている状態で行うと効果的

- こすり洗い後、水で全体を流す

黒カビの取り方

黒カビは漂白剤や消毒用エタノールを使用して掃除するのが効果的です[3]。

壁の黒カビの取り方

- カビまわりの水気を拭き取る(洗剤の薄まりを防ぐ)

- 塩素系漂白剤を吹き付け、10分ほど置く

- 壁には、ジェルタイプの塩素系漂白剤が効果的(洗剤が密着しやすい)

- キッチンペーパーで塩素系漂白剤を拭き取り、シャワーで洗い流す

- 拭き取る際は、安全のためゴム手袋を着用

ドアの黒カビの取り方

- 初期の黒カビには酸素系漂白剤

- 頑固な黒カビには塩素系漂白剤

重曹とクエン酸を使ったカビ取り方法

重曹とクエン酸を混ぜると、炭酸ガスが発生し、カビを浮き上がらせてくれます[5]。床や浴槽でカビの気になるところに、クエン酸を粉のままで振りかけ、その上から重曹を振りかけると効果的です。

また、お風呂の椅子やボトル、ブラシなどの小物類には重曹やクエン酸でつけ置きする方法がおすすめです[6]。水垢やカビで汚れてしまった小物類をキレイにすることができます。

\セールスも一切なしですのでお気軽に見てくださいね/

カビ取り剤を使用する際の注意点

特に塩素系漂白剤を使用する際は、以下の点に注意しましょう[4]:

- 酸性のものと混ぜない(有害ガスが発生する危険性があります)

- 換気をする

- ゴム手袋・マスクを装着する

- 金属製品・大理石に使用しない

- お湯で流さない

カビを予防するための日常的な対策

カビの発生を予防するためには、以下の対策が効果的です:

- 換気をする:梅雨時期のカビ対策として64.4%の人が実施している方法です[2]。入浴後は必ず換気扇を回すか窓を開けて湿気を逃がしましょう。

- 浴室を乾燥させる:浴室乾燥機がある場合は積極的に活用しましょう。ない場合でも、ドアを開けて自然乾燥を促進することが大切です。

- 使用後に水気を拭き取る:特に黒カビが発生しやすいタイルの目地やドアのゴムパッキンなどは、使用後に水気を拭き取ることで予防効果が高まります。

- 定期的な掃除を行う:カビが目立つ前に定期的に掃除することで、頑固なカビの発生を防ぐことができます。

まとめ

お風呂のカビ取りには、カビの種類に合わせた適切な洗剤と方法を選ぶことが重要です。赤カビ(ピンク色のぬめり)には重曹が効果的で、黒カビには漂白剤や消毒用エタノールが効果的です。

また、カビの発生を予防するためには、換気、乾燥、水気の拭き取り、定期的な掃除といった日常的な対策が欠かせません。これらの対策を継続することで、お風呂のカビ問題を大幅に軽減することができるでしょう。

ノーリツの調査によると、おふろ掃除に費やす時間は年間約89.4時間にもなります[1]。効果的なカビ対策を行うことで、この時間を大幅に削減し、より快適なバスタイムを実現しましょう。

参考情報

[1] ノーリツ「おふろ掃除全国統一模試」の結果から「おふろ掃除の実態」が明らかに! 4人に3人が人の手による「こすり洗い」を行っていると判明, 2024年6月14日, https://www.noritz.co.jp/company/news/2024/20240614-005657.html

[2] RKB毎日放送「【梅雨時期のカビ事情】カビが一番気になる場所は「お風呂」が7割以上 梅雨時期のカビ対策は「換気」が最多」, 2024年6月5日, https://rkb.jp/contents/202406/189478/

[3] 長谷工ブランシエラクラブ「お風呂のカビ取りの効果的な掃除方法は?赤カビや黒カビの落とし方を解説」, 2024年11月13日更新, https://www.haseko.co.jp/branchera/magazine/article/cleaning04.php

[4] くらしのマーケットマガジン「お風呂のカビ取り剤の正しい使い方|おすすめのカビ取り剤7選」, 2024年9月20日更新, https://curama.jp/bath/magazine/316/

[5] ウッディラボ「【保存版】がんこなお風呂のカビをきれいに! ナチュラル派のカビ取り方法」, 2020年9月24日, https://woodylabo.com/blog/?p=352

[6] イースマイル「お風呂掃除には重曹とクエン酸どっちが効果的?【浴室掃除完全ガイド】」, 2024年9月19日, https://www.esmile-24.com/bath/column/detail/12624/