LGBTQが自由になれる住まいとは|葛西リサ教授×ゼロリノベ佐藤 剛<前編>偏見や金銭的負担に住環境を阻まれて【大人の“自由” 研究vol.1】

大人を自由にする住まい。それは、人生の選択肢を広げる「余白」があるということ。すべての人になくてはならないものだから、真正面から考えたい。自由とは? 余白とは? 家を、生き方を、住宅業界を、もっとより良くするために。不自由があるならそれを取り除くために。毎回テーマを変えて、スペシャリストにインタビュー

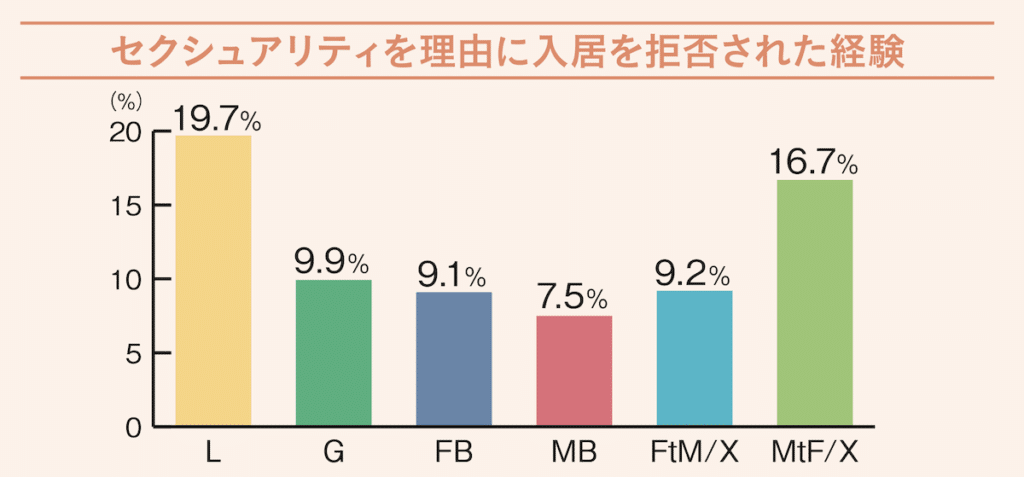

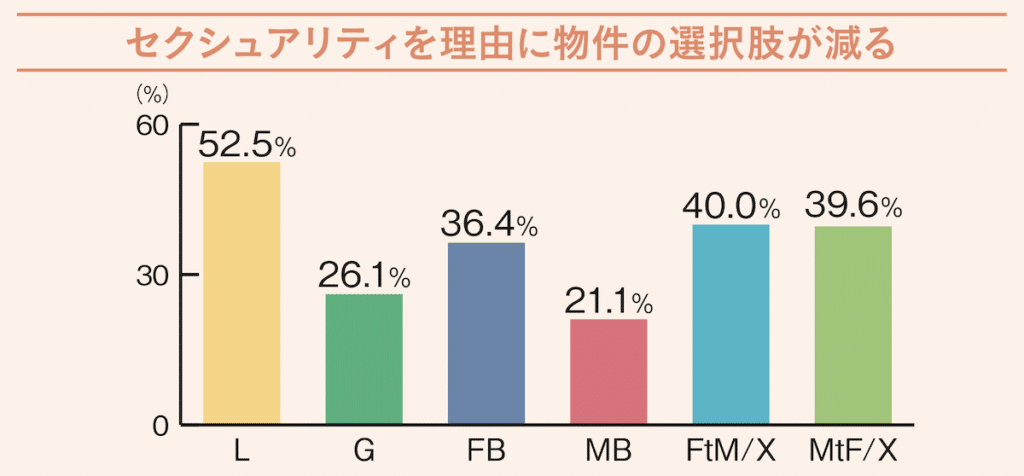

“特別なハードル”により、自由に暮らすための住まいを諦める。LGBTQの間には、そんな構造的問題が横たわっていた。一体、どういうことなのか。弊社の共同創業者・佐藤 剛が聞き手となり、専門家・葛西リサ教授にインタビュー。誰もが自分らしく暮らせる自由な住まいを得るために、ゼロリノベができることとは。そして、不動産・リノベーション業界のあるべき姿とは。前後編の2回にわたってクロストークをお届けする

[教えてくれる人]追手門学院大学 葛西リサ

くずにしりさ●追手門学院大学教授。ひとり親の居住貧困問題を始め、近年では性的マイノリティの住宅問題も精力的に研究。3月には「住総研 研究論文集 no.51」掲載の論文『多様な性を受容する住宅市場の再構築』が、2025年度「研究奨励賞」を受賞。『13歳から考える住まいの権利』(かもがわ出版)など著書多数

[聞き手]groove agent -ゼロリノベ- 佐藤 剛

さとうごう●国家公務員から独立し、企業ブランディングなどを経て、株式会社groove agentを共同創業。「大人を自由にする住まい」をコンセプトに、中古物件を購入してリノベーションを行う『ゼロリノベ』をスタート。当時から一貫してオールフレンドリーにサービスを提供してきた結果、LGBTQの方の事例も口コミで増えている

生活のベースにある問題だからこそ切実

佐藤 剛(以下、佐藤) 性的マイノリティの住宅問題を研究されている方は他にいないようですが、きっかけは何だったのですか?

葛西リサ准教授(以下、葛西) もともと母子世帯の住宅問題を研究していて、ある時、講演会に行ったらLGBTQの参加者から「先生、同性で住むのだってすごい大変なんですよ」と声を掛けられたんです。それで「え?」と思って。その後、今の大学に着任してジェンダー論を受け持つことになった時、ゼミ生たちとテーマについて共有したら、LGBTQの住宅問題を知りたいという声が上がったんですね。それで、アンケートを取ってみようということになりました。

佐藤 反響はありましたか?

葛西 それはもう。LGBTQの研究というと、たいてい同性婚問題やメンタルヘルスの問題などです。特に心の問題は命に関わることだから優先順位が高くなって当然で、そこからすると住宅問題は遠いところにあると思われがち。しかも、それぞれどこかしらに住んではいるから、その環境や背景が可視化されにくいのですが、実はかなり根深かった。生活のベースにある問題なので非常に切実で。研究を始めると、協力はいくらでもしますって言ってくださる当事者の方が非常に多かったんです。

佐藤 住まいは、安心を得るための最たる場所ですからね。研究されて、具体的に見えてきた課題はどういうものですか?

不動産会社から受ける偏見と制度の問題

葛西 賃貸住宅ですと、同性カップルの入居を嫌がる大家さんが多いということ。それでも女性のほうがまだ入りやすいようですね。女性2人で入ることに対して、「所得が低いから友人とシェアする」とか「防犯を考えて一緒に住む」とかいう理由が通用しやすいので。大家さんとしても、女性なら住宅を傷めることもないだろうという、なんとなくの想定があるようです。

でも男性カップルの場合、お金があるのになぜ一緒に住むのか、背後に反社会的組織がいるのではないか、事務所利用するのではないか、と懸念してしまう。それはおそらく、日本には家族以外の関係で一緒に住むモデルが少ないから、同性カップルが住むということを想像しがたいのだろうと思いました。

佐藤 関係を開示しないで申し込むケースが多いのですね。

葛西 開示すると、それを理由に断わられるケースが多いんです。「同性カップルです。ちゃんとお付き合いしています」と説明しても、「どうせ別れるんでしょ。その場合、どちらが家賃を払うの?」と言われてしまう。いやいや、異性カップルだって別れますよと言っても、なぜか受け入れてもらえないと言っていました。

佐藤 誰にでも起こりうる問題と混同されて、不利益を被っている……。

葛西 不動産会社側に偏見が多いことは確かです。ただその一方で、制度的な問題もあって、どちらを理由に断られているのか、借りるほうはわからないんですね。だから差別されたと思って諦めることも多いようですが、よくよく理由を掘り下げていくと法的に難しいことだったとわかる場合もありました。不動産会社もその切り分けでできていないので、可視化する必要があると感じます。

佐藤 制度の問題というと?

葛西 例えば、同性カップルのどちらかが契約者、もう1人は同居人として名簿に名前を載せたとします。そこでもし、契約者の方が出て行ってしまって、もう1人の方がそこに居座った場合、住宅管理の方法がすごく難しくなるんです。万が一家賃を滞納されたら、誰を相手に係争すればいいかわからないという民法の問題が起こります。賃貸住宅の契約自体が法定相続人に行くので、法的に相続人ではない同居人を相手取ることができない構造だから不動産を守れないと思ってしまうみたいですね。異性の友人同士で入る場合も構造としては同じなのに、LGBTQだと偏見が加わって余計に借りにくくなっているのが現状です。

佐藤 保証会社も嫌がるということですね。だから、どちらかが一人暮らしとして契約して、もう一人がこっそり同居するケースもあるという。

葛西 ええ、男性の場合はそれがすごく多かったですね。開示して差別を受けて嫌な思いをした上に希望の物件へ入れないのなら、1人で2LDKを借りて、引っ越し後、パートナーに入ってきてもらうほうがラクだと。でもそれは、火事などの災害時に契約者ではない人の存在証明ができなくなってしまうから、なんとかちゃんと契約ができるようにしないといけないねって、当事者の方にはお話をしています。

2人で買った物件なのにパートナーに相続できない?

佐藤 売買だとまた違う課題がありますか?

葛西 以前、同性カップルに物件購入について聞き取りをした際、「自分たちが誰からも脅かされず、安心して自由に住むには持ち家しかない」という声がありました。その一方で、ある方は「一緒に買ったとしても異性婚のようには相続ができない」と。「どちらかが逝ってしまったら、今の法律ではパートナーが物件を継承できるとは限らないので、残されたほうを脅かしてしまうことになる。だから同姓婚が成立しない限り、安心して住宅を買えない」とおっしゃっていました。

また別の方も「子どもを持つことと同様、住宅を持つことも時間との戦い」だと。「歳をとるほどローンを組みにくくなるので一刻も早く法整備をしてほしい。住宅を買っても不利にならないように、安心して最後まで暮らし続けられる形に整えてほしい」というお話でしたね。

佐藤 相続の法的な問題に関しては、不動産会社・リノベ会社としても解決方法の提示が難しいところです。できる限りの書類を用意するご提案はできても、実際そうなった時に残されたパートナーが契約者の親族である相続人を説得できるかどうか、わからない。われわれも法整備の必要性を感じます。

葛西 いくらペアローンを組んでも遺留分は請求されてしまいますから。相手方の家族と関係が悪ければ、お金を渡したり、住宅を売った額の一部をお支払いしなければいけない。当事者の方が「それまで住んでいた自分の家を売って、現金化した分を遺留分としてパートナーの親族に支払って、自分は資産がなくなって、その先どうするのか。しかもそれが高齢期に来てしまうとすごくキツイだろうって考えたら、私たちが住宅を買うことは、とてもリスクが高いことではないか」とおっしゃられていました。

この間、出産された方は「遺言書だけでは保証にならないから」と、同性カップルの一方がもう一方の子になる形で養子縁組してから住宅を購入されていましたね。

佐藤 私たちのところにもこの何年かでLGBTQのお客様が増えまして、物件購入されたり、その先のリノベまでされたりする実例も少なくありません。信頼してくださったからこそだと思いますが、こちらが相続の専門家ではないため、そういった相談はほとんどないですね。できる限りのことはご提示していますが、みなさんご自身で調べて決めているようです。

佐藤 とはいえゼロリノベとしては、その手前の住宅関連については、できることを全てするというスタンス。情報の透明性を示して、当たり前にプライバシーを守って公平に誠心誠意応じることは断言できます。

葛西 信頼関係をつくるには、それが何よりだと思います。でも現場では正反対の対応をされるケースも少なくありません。LGBTQの方が利用できるローンは、銀行によって手続きや条件がバラバラ。担当者に知識が求められますよね。ある当事者の方は、住宅の購入が決まって2人でローンを組みたいと伝えたところ、担当者に全然知識がなくて丸投げされたそう。

調べて検討するのは大変なことなのに、仕方なくイチから情報収集して、自分たちの年齢や保険も含めて各社の条件を整理したそうです。おふたりは共に資産をつくるという強い意志をお持ちでしたので、比較検討して決めることができたと思うのですが、多くの人が途中で断念しています。

佐藤 その背景として、ほとんどの不動産会社が売主側の物件を扱っているという事情があると思います。買主に物件を紹介して納得して買ってもらうのは簡単ではなく、時間も手間もかかります。でも、売主側の物件を扱って、いい条件で買う人が現れたら契約するというのはラク。さらに日本では、外国で禁止している国も多い “両手仲介” が許されている。売主側の不動産会社が自分で買主を見つけると、売り手からも買い手からも手数料をもらえる仕組みのため、手間がかかるお客様への対応が余計に悪くなるのだと思います。

われわれは創業メンバーに不動産業界の人がいなかったから、起業してから「この制度はおかしい」と気がついた。そもそも中古マンションを買ってリノベーションという、買主側に向いたサービスを提供しているため、余計にそう感じたんですよね。それで、誠実なサービスを提供するなら不動産仲介も自分たちでやったほうがいいということになって今に致ります。

葛西 母子家庭の住宅問題研究で不動産会社の方とも長いお付き合いがあるので、業界事情はよくわかります。だから、買主側を向いている不動産会社というのは新しいですね! 親身になって信頼関係を築こうとされているのは、ややこしそうだからと排除されている人たちにとってもありがたいと思いました。

LGBTQだけに発生する初期費用

佐藤 もう一つ、よくあるのがローンの提携先が決まっている会社です。そうすると、提携先以外のことを勉強しないんですよね。われわれは、提携先に関わらず、深くヒアリングした上でお客様に適した金融機関を順に当たっていきます。それはLGBTQの方に限らずみなさんに対して同じスタンス。

ただLGBTQの方には、真っ先にパートナーシップ制度の宣誓書さえあれば他の書類は一切いらないという銀行を勧めます。公正証書も不要なので、手間なくスピーディに手続きを進められる分、物件を確保しやすく、書類のための費用も抑えられます。

葛西 最近はさまざまなタイプのローンが登場していますよね。とはいえ、まだ多くの金融機関では2人の関係を証明するいくつもの書類を必要とし、その煩雑さへの不満も、みなさん感じておられます。公正証書が必要な場合は司法書士などにそれなりの費用を支払いますし、他の手続きもそう。「家を買うだけでもお金がかかるのに、頭金も必要なのに、どうして一般の夫婦だったら必要ない書類のためにお金を使わなければならないのか。そう思って結局、単独名義で家を買った」と話した方もおられましたね。

(〜【後編】自分の生き方、暮らし方を守るために〜へ続く)

構成・取材・文/樋口由香里 撮影/井上陽子

資料ダウンロード(無料)

住宅ローンに縛られず、趣味や旅行だって楽しみたい。自分のライフスタイルに合った間取りで豊かに、自由に暮らしたい。

そんな「大人を自由にする住まい」を叶えるためのヒントをまとめた資料集です。ぜひお役立てください。

家探し、家づくりに役立つ5つのガイドブック

- ゼロリノベの総合カタログ〜厳選実例&プラン〜

- 余白ある住まいの買い方・つくり方

- はじめての中古購入+リノベ完全ガイド

- 失敗しない中古マンション 購入前のチェックリスト80

- グリーンをもっと楽しむ!インテリアのアイデアブック

住宅ローンに縛られない「安心予算」の考え方から中古リノベの進め方、中古マンション選びのポイントまで目的別に3種類の資料をデジタルガイドブックでご用意。いずれも無料でダウンロードできます。

\セールスも一切なし/