マンションで地震が起きたら避難した方がいい?安全な階や地震対策についても解説!

- マンションで地震が起きたらどうなる?

- マンションって倒壊する?

- 大地震が起きたら避難した方がいい?

など、このような疑問や不安を感じている人は多いでしょう。

いつ巨大地震が襲ってもおかしくない地震大国の日本では、マンションで地震が起きたときのリスクと備えをしっかりしておくことが必須。

本記事では、マンションでの地震対策をはじめ、地震が起きたときに取るべき行動、マンションで避難生活を送る「在宅避難」などについて詳しく解説します。

宅地建物取引士/元銀行員

鰭沼 悟

宅地建物取引士、不動産投資家歴15年、元銀行員。不動産仲介からリノベーション設計・施工をワンストップで提供する「ゼロリノベ」を運営する株式会社grooveagentの代表取締役。

資料ダウンロード(無料)

住宅ローンに縛られず、趣味や旅行だって楽しみたい。自分のライフスタイルに合った間取りで豊かに、自由に暮らしたい。

そんな「大人を自由にする住まい」を叶えるためのヒントをまとめた資料集です。ぜひお役立てください。

家探し、家づくりに役立つ5つのガイドブック

- ゼロリノベの総合カタログ〜厳選実例&プラン〜

- 余白ある住まいの買い方・つくり方

- はじめての中古購入+リノベ完全ガイド

- 失敗しない中古マンション 購入前のチェックリスト80

- グリーンをもっと楽しむ!インテリアのアイデアブック

住宅ローンに縛られない「安心予算」の考え方から中古リノベの進め方、中古マンション選びのポイントまで目的別に3種類の資料をデジタルガイドブックでご用意。いずれも無料でダウンロードできます。

\セールスも一切なし/

マンションで地震が起きたら?

身を守るための4ステップ!

マンションで地震が発生した時、パニックに陥らず正しい行動を取ることが、あなたと家族の安全を守るカギです。とくに高層マンションの場合は揺れが大きくなりやすいため、事前に行動のポイントを知っておきましょう。

- 身の安全を確保する

- 火の元を確認する

- 逃げ道を確保する

- 身の危険があれば避難する

1.身の安全を確保する

地震が起きたら、まず「自分の身を守る」ことを最優先しましょう。

- 落下物や倒れそうな家具から離れ、丈夫なテーブルや机の下へ身を隠す

- 背の高い家具、ガラス窓、照明の下は避ける

- 高層階では、冷蔵庫や大型家具も大きく移動する可能性があるので注意する

- 頭をクッションやバッグで守り、うずくまるような姿勢で待機する

2.火の元を確認する

揺れが収まったら、速やかに火の元を確認しましょう。火災は二次災害として非常に危険です。

- ガスコンロ、ヒーターなど火を直接使う家電を消す

- 停電時はブレーカーを落とす(通電火災対策)

- 出火していた場合は、落ち着いて初期消火を試みる

- 余震が続く場合は、火を使うのを控える

ただし、ガスの臭いがした場合は、換気扇や電気のスイッチには触れず、窓を開けずに速やかに屋外へ避難しましょう。

消火の具体的な方法については、下記の記事もあわせてご覧ください。

3.逃げ道を確保する

余震や建物のゆがみで扉が開かなくなる可能性もあるため、逃げ道を確保することが重要です。

- 玄関ドアやベランダの窓を開け、しばらく開放しておく

- 非常口や共用部のドアも開閉できるか確認

- 階段・廊下など避難経路に障害物がないかチェック

エレベーターは揺れや停電で止まるため、地震発生中および直後は絶対に使用しないこと。

エレベーター内で地震が発生した場合の対処法

エレベーターに乗っている最中に地震を感じたときは、慌てずに行動することを心がけましょう。

- すぐにすべての階のボタンを押す

全階のボタンを押すことで、電気が止まる前に、最寄りの階でドアが開く可能性が高くなります。

- 閉じ込められた場合は、非常電話で連絡する

無理にドアを開けたり天井から脱出する行為は危険です。酸素不足になることはまずないため、無理に行動せず落ち着いて救助を待ちましょう。

参考:新宿区マンションくらしニュース「もしもエレベータが止まったら」覚えておきたい閉じ込め対策

4.身の危険があれば避難する

自宅内やマンション自体に危険を感じた場合は、速やかな非難が重要です。

- 火災や建物の損壊など生命に危険がある場合は、地上階へ階段で避難

- 沿岸部では津波警報に速やかに従う

- 避難時には電気のブレーカーを切り、ガスの元栓も忘れずに閉じておく

地震直後は、床に落下物やガラス片が散乱しやすいので、避難の際は落ち着いて行動しましょう。

失敗しない中古マンション購入前のチェックリスト80

\セールスも一切なし/

マンションで大地震が起きたら

避難?それとも在宅避難?

大きな地震が起きた際、「避難所に行くべきか、それとも自宅に留まるか」で迷う人は多いでしょう。

結論として、「マンションの倒壊や大きな被害の危険性がない場合は、在宅避難が推奨」されます。これは、自治体や行政の最新ガイドラインでも明記されています。

在宅避難を優先する理由

- マンションは耐震性が高く、大きな損傷や倒壊のリスクがなければ自宅で生活継続が可能

- 避難所は戸建て住宅の倒壊など「住む場所がない人」が優先

- 避難所生活はプライバシーの欠如や健康被害、感染症、トラブルなどのリスクが高い

- 慣れた自宅で過ごすことで精神的なストレスを抑えられる

- 高齢者、持病持ちの人、乳幼児やペットと一緒の人にとって自宅のほうが安心

在宅避難でも、配給物資の受け取りは可能です。しかし、長期間の停電や断水、高層階での「高層難民化」リスクにも備えて、1週間程度の非常用備蓄(水や食料、簡易トイレ等)の準備はしておきましょう。

ただし、避難すべきケース

- 建物に著しい損傷がある、火災の危険がある場合

- 津波や土砂災害など、周囲の環境に急激なリスクが発生した場合

これらの場合は「1階やマンション指定の一時避難場所」「近隣の地域避難所」への移動が必要です。移動は安全を最優先し、荷物は必要最低限に留めましょう。

【おすすめの参考資料】

防災対策のイメージを持つために、新宿区「中高層マンションの防災対策マニュアル|マンション防災はじめの一歩」が参考になります。

ただし、自治体によって方針が異なるため、必ずご自身のお住まいの防災マニュアルもチェックしてください。

マンションの地震対策

今すぐできる4つの対策

地上階よりも揺れやすいマンション。大きな地震から自分や家族を守るためには、事前の備えが不可欠です。ここでは、誰でも今すぐはじめられる、マンションの地震対策を4つご紹介します。

- 家具・家電の固定

- 避難経路の確認

- 災害時用の備蓄準備

- 地震保険に加入

【地震対策1】家具・家電を固定する

もっとも基本でありながら重要なのが、家具や家電の転倒防止策です。

阪神・淡路大震災では負傷者の46%、新潟中越地震では41%*が、家具の転倒などによるものでした。

- タンスや本棚、食器棚などの大型家具は必ず固定器具や転倒防止グッズでしっかり固定

- テレビやパソコンなども、滑り止めシートや転倒防止ベルトを活用

- 扉・引き出しにはロックを取り付けて、中身の飛び出しを防ぐ

毎日の安全を守るため、手軽に始められる工夫を今すぐ実践しましょう。

※参照:内閣府 中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会(第8回)参考資料2|28頁」

【地震対策2】避難経路・非常口の確認

被災時にパニックにならずスムーズに避難できるよう、複数の避難ルートを事前に確認しておくことが大切です。

- 階段や共用廊下、非常用通路などを家族全員で確認

- 地震や火災で一部のルートが使えなくなる場合も考慮して、複数ルートを頭に入れておく

- 高層階の場合、ベランダなどに設置された「避難はしご」の使い方も事前にチェック

「いざ」というときに迷わず避難できるか、一度家族で確認しておきましょう。

【地震対策3】災害時用の備蓄の準備

マンションでは避難所にすぐ行けない可能性も考えられるため、在宅避難に備えた備蓄が不可欠です。

以下のような備蓄を目安に、各家庭で必要なものをそろえましょう。

▼ 備蓄リスト

| 飲料水 | 3リットル×人数分(1~2週間分) |

|---|---|

| 食料品 | 缶詰・アルファ米・粉末プロテイン・カップ麺・お菓子など ※ナイフ・缶切りも一緒に用意 |

| 非常用トイレ | 1日7回×人数分(1~2週間分) |

| 衛生用品 | トイレットペーパー・ウェットティッシュ・生理用品・歯ブラシ・マスクなど |

| エネルギー | 乾電池・モバイルバッテリー・ラジオ・カセットコンロ&ボンベ |

| 赤ちゃん・高齢者・ペット用品 | 紙おむつ・離乳食 / 介護食・着替え・ペットフードなど |

| 医薬品・救急箱・サプリメント | 普段服用している薬やビタミン剤、絆創膏や包帯など |

| 生活用品 | ごみ袋(45L×50枚以上)・ヘルメット・懐中電灯・ライター・サランラップ |

各家庭ごとの家族構成や住まいに応じて、必要な備蓄品の種類や量を自動でチェックできる『東京備蓄ナビ』が、備蓄計画を立てるのにおすすめです。

ただし、各自治体によって推奨備蓄が異なる場合もあるため、「お住まいの自治体の防災資料」もあわせて確認してください。

【地震対策4】地震保険に加入する

マンション自体の倒壊がなくても、室内の損害や一部損壊、ガラス割れなどのリスクは残るため、地震による建物本体や家財の損害を広くカバーできる保険に入っておくと安心です。

実際、地震被災後には「地震保険に入っておけばよかった…」という声も多く聞かれます。

賃貸・分譲を問わず、将来的なリスクに備えて地震保険の加入をぜひ検討してみてください。

地震保険についてもっと詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。

失敗しない中古マンション購入前のチェックリスト80

\セールスも一切なし/

マンション地震対策!

何階に住むのが安全?

マンションを選ぶ際、「どの階に住むのが安全か?」という疑問を持つ人は多いでしょう。

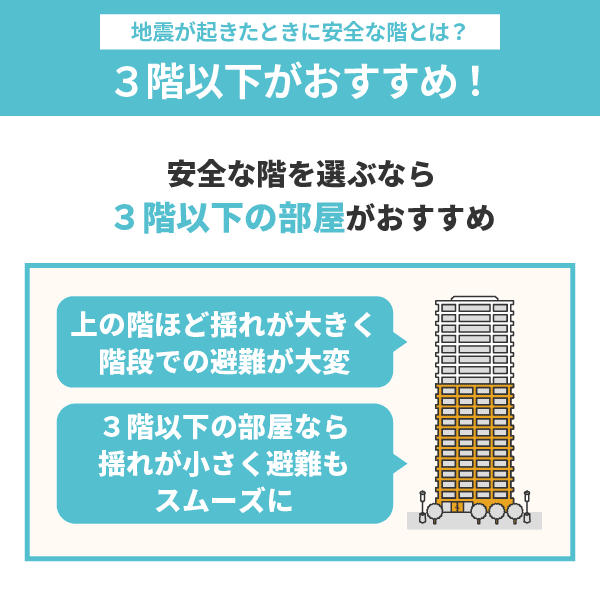

結論として、3階以下の部屋は地震の揺れが比較的小さく、家具の転倒や二次被害も抑えやすい傾向があります。

また、エレベーターが停止した場合でも、階段での避難がしやすいのが大きなメリットです。

階層ごとのリスクと特徴

各階層には、それぞれ異なる特徴や地震時のリスクがあります。自分や家族の生活スタイルや優先したいポイントに合わせて、どの階層がより安心・快適かを判断することが重要です。

ここでは低層階・中層階・高層階ごとに、地震時の安全性や避難のしやすさ、生活上のメリット・注意点を具体的に解説します。

- 低層階(1~3階)

⇒災害時の避難がしやすい

⇒ただし「ピロティ構造*」の場合は、耐震性に注意

- 中層階(4~9階程度)

⇒高層階ほどではないが、低層階より揺れは大きい傾向にある

⇒階段での昇り降りが、まだ現実的な範囲内

- 高層階(10階以上)

⇒制震・免震構造の場合、倒壊リスクが低く揺れ幅も抑えられる

⇒長周期地震動による揺れを感じやすい

⇒停電・断水時の移動、生活負担が大きい

長周期地震動とは?

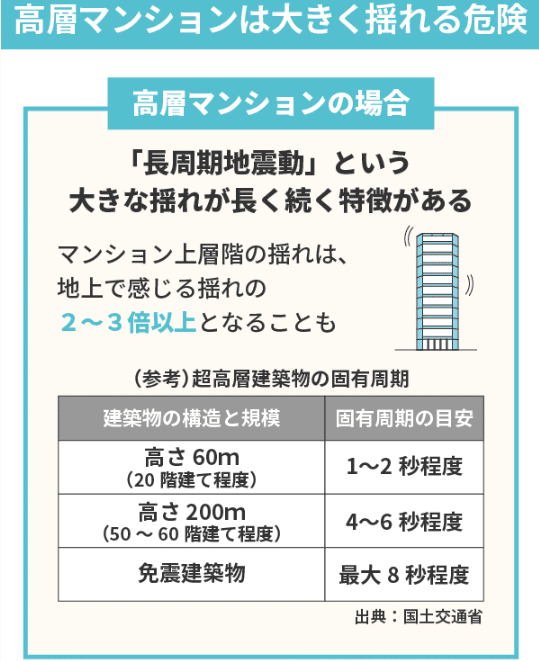

高層マンションで注意したい地震の揺れ

長周期地震動とは、震源から遠く離れた大都市圏の高層ビルにまで届く、「ゆっくり大きく揺れる」地震の振動のこと。主に、M7クラス以上の大きな地震で発生しやすく、一般的なガタガタと短周期な揺れに比べて、1~10秒と周期が長いのが特徴です。

この揺れは、高層マンションや超高層ビルでとくに顕著になり、「長くゆっくり揺れ続ける」ため、低層建物の揺れ方とは大きく異なります。

マンションの建物自体が倒壊しなくても、室内が大きく揺れることで転倒したり、家具が激しく倒れたりする被害が予想され、過去の大地震では、長周期地震動によって以下のような事例が報告されています。

| 2004年 新潟県中越地震 | 六本木ヒルズで6基のエレベーターが停止。うち1基は、客室を吊るすワイヤーが切断されていた。 |

|---|---|

| 2011年 東日本大震災 | 西新宿の高層ビルなどで、最大1m程度の振幅で10分間以上にわたり揺れが続いた。 |

また、長周期地震動による影響は、建物被害だけに限りません。「めまいや吐き気」「平衡感覚の不調」「強い恐怖や不安感」といった、健康被害を感じるケースも報告されています。

揺れへの備えだけでなく、自分や家族の体調・メンタル面にも気を配ることも大切です。

参照:新宿区「中高層マンションの防災対策マニュアル|マンション防災はじめの一歩」

マンション選びで知っておきたい基礎知識!

耐震基準・構造・地盤のポイント

マンションの地震対策を考えるうえで、「いつ建てられたか(耐震基準)」や「どんな構造・地盤か」は必ず押さえておきたいポイントです。

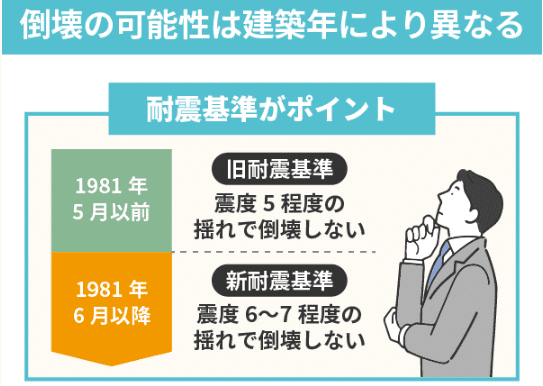

耐震基準(旧耐震・新耐震基準)とは?

旧耐震基準

旧耐震基準は「震度5程度まで」が想定のため、大きな地震では被害が出やすい傾向があります。

しかし、「耐震補強工事」を実施している場合は、無補強の旧耐震マンションと比べて地震時の安全性は大きく向上。補強工事の内容や実施状況によっては、新耐震基準に近い耐震性能を持つケースもあり、「旧耐震=すべて危険」ではありません。

購入や住み替えを検討する際は、「耐震補強の有無」や「耐震診断の結果」も必ず確認しましょう。

新耐震基準

新耐震基準は「震度6強〜7」でも倒壊しない設計とされています。地震が多い日本で、「より安心して暮らせる」ことを目指した設計です。

ただし、立地や地盤、管理状況によって被害の程度は異なることも。新耐震基準でも「絶対安全」ではないため、日頃の備えや点検は引き続き大切です。

耐震・免震・制震構造の比較

マンションは、一定の耐震性を備えた構造になっていることが多いですが、構造によって揺れ方が異なります。

代表的なマンションの耐震構造は、「耐震構造」「免震構造」「制震(制振)構造」の3つです。

| 構造種類 | 特徴とポイント |

|---|---|

| 耐震構造 | ・柱や梁、壁を強化して揺れに「耐える」標準的構造 ・大きい地震では柱や壁が損壊するリスクがあり、揺れは大きめ |

| 免震構造 | ・建物と地盤の間に免震装置を設置し、揺れを軽減する構造 ・他構造と比べると、揺れが抑えられる |

| 制震(制振)構造 | ・揺れを軽減する「ダンパー」装置を使用した構造 ・耐震構造より揺れが少なく、併用も可能 |

一般的なマンションでは、「耐震構造」が標準ですが、タワーマンションなどでは「免震」や「制震」も増えています。

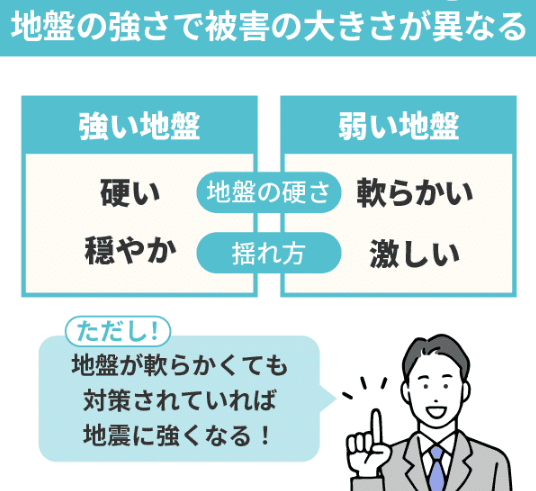

地盤の重要性

どんなに建物が頑丈でも、地盤が弱ければ地震時のリスクは高まります。マンション選びでは、「どんな地盤の上に建っているか」も必ず確認しましょう。

- 地盤がしっかりしていると

⇒建物が傾いたり沈んだりしにくく、地震時の被害も抑えやすい

- 軟弱地盤の場合

⇒建物自体は無事でも、地盤が沈下したり傾いたりするリスクあり

⇒埋立地や川沿いなどは、とくに注意が必要

- 基礎工事で補強されているかも重要

⇒重要事項説明書*で基礎工法を確認し、不安があれば専門家に相談

※「重要事項説明書」とは、不動産購入時に契約前に宅建士が説明する書類で、物件の重要な情報(権利関係、建物構造、設備、管理費、基礎工法や地盤調査結果など)が記載されています。

まとめ

いつ起きるかわからない大地震に備えて、マンションで少しでも安心して暮らすために、大切な2つの視点を最後に押さえておきましょう。

1.日頃から地震のシミュレーションをしておく

シミュレーションを一度しても、時間が経つと危機管理意識は薄れがちです。いくつかのシチュエーションを想定して「どうやって連絡を取るか(災害用伝言サービスや安否確認手段の確認)」「どこで合流するか」も事前に決めておきましょう。

災害用伝言サービスの詳細は、総務省「災害用伝言サービス」を参考にしてください。

2.耐震性に不安があるなら引越しも検討してみよう

室内の地震対策は今すぐおこなえますが、マンションの建物自体の地震対策は個人ではどうしようもできません。

そのため、「安心して過ごすためには引越しも選択肢に」という考え方は、家族の安全を守るうえでは現実的な判断です。不安がある場合は、家族でじっくり話し合いましょう。

なお、ゼロリノベでは、中古マンションの購入やリノベーションに関する無料セミナーを開催しています。耐震性・耐久性のある安心で長寿命なマンションの見極め方なども紹介しているので、マンション購入を検討している方は、ぜひお気軽に参加してみてください。

編集後記

薮

薮学生時代に東日本大震災を経験しました。細かい部分ですが、非常用ストックの収納を見直す際は、収納棚の使い方にも注意しましょう。

我が家は上段に洗剤や瓶類を置いていたため、下段の食材が全てダメに…。上段のものは揺れが来れば落ちると割り切り、紙類やインスタント食品など軽いものを置くのがおすすめです。

耐震基準は判断軸の1つになりますが、ゼロリノベでの物件探しは数値的な築年数よりもしっかりと管理されているかどうかを必ずチェックしています。

修繕履歴や計画は一般の人には妥当性がわかりづらいものなので、中古マンションを探す際は必ず仲介担当者に確認してもらうようにしましょう。