防音性の高いマンションとは?16のチェックポイント&防音対策も紹介

防音性が低いマンションに住むと、生活音や隣人の音でストレスを感じることも。

この記事では、防音性の高いマンションの特徴と、物件選びで確認すべきチェックポイントを図解を交えてわかりやすく紹介。

さらに、内見時や不動産会社への確認時に役立つ「防音性を見極める3ステップ」や、無料DLできるチェックリストも掲載。快適な住環境を手に入れるための、実践的な情報をお届けします。

ファイナンシャルプランナー

小日向 邦夫

一般社団法人 住宅購入支援協会 代表理事。住宅ローンの専門家。

資料ダウンロード(無料)

住宅ローンに縛られず、趣味や旅行だって楽しみたい。自分のライフスタイルに合った間取りで豊かに、自由に暮らしたい。

そんな「大人を自由にする住まい」を叶えるためのヒントをまとめた資料集です。ぜひお役立てください。

家探し、家づくりに役立つ5つのガイドブック

- ゼロリノベの総合カタログ〜厳選実例&プラン〜

- 余白ある住まいの買い方・つくり方

- はじめての中古購入+リノベ完全ガイド

- 失敗しない中古マンション 購入前のチェックリスト80

- グリーンをもっと楽しむ!インテリアのアイデアブック

住宅ローンに縛られない「安心予算」の考え方から中古リノベの進め方、中古マンション選びのポイントまで目的別に3種類の資料をデジタルガイドブックでご用意。いずれも無料でダウンロードできます。

\セールスも一切なし/

リノベ費用の決定版!リノベにかかるお金について総まとめした記事はこちらから

防音性の高いマンションとは?

マンションの防音性を左右する主な要素は、「壁・床・窓」の3点です。これらは、建物の構造そのものに関わるため、後からの対処が難しく、購入前の確認が非常に重要です。

上下階や隣室との距離感、共用廊下の構造(外廊下or内廊下)なども、生活音が伝わる度合いに関係します。

マンション選びでは、目に見える設備性能に加え、「住戸の配置や構造上の配慮があるか」もチェックすると防音面の失敗が少なくなります。詳しく見ていきましょう。

マンションの防音性に影響する要素1:壁

マンションの防音性を左右する最も基本的な部分が、隣接する住戸との間を仕切る「戸境壁(こざかいかべ)」です。この壁が薄かったり、構造が単純だったりすると、隣人の生活音が響きやすくなります。

反対に、コンクリートなど音を通しにくい素材で厚みがあり、さらに配管スペースなどを挟んだ「二重構造」になっている壁は、生活音を和らげやすいです。

また、マンション全体の構造によっても防音性は変わります。建物を壁で支える「壁式構造」は、柱・梁で支える「ラーメン構造」よりも壁が厚くなる傾向があり、防音性が高まりやすいという特徴があります。

マンションの防音性に影響する要素2:床

上下間の騒音トラブルを防ぐには、床の構造にも注目する必要があります。とくに、床材の下に空間がある「二重床」かどうかが大きなポイントです。

二重床はクッションのような役割を果たすため、椅子を引く音や足音などの衝撃を軽減してくれます。一方で、床材が直接コンクリートに張られている「直床」の場合は、音が響きやすいです。

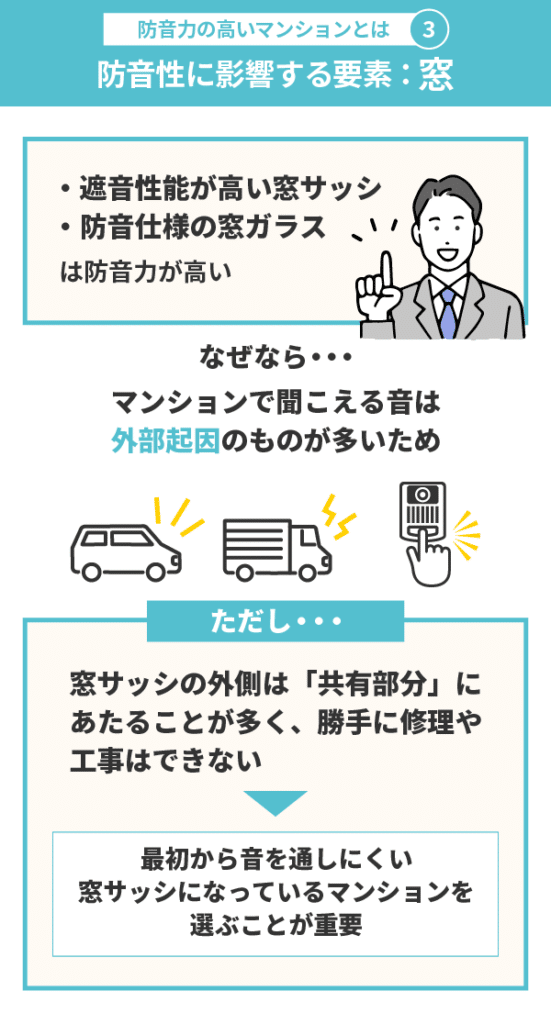

マンションの防音性に影響する要素3:窓

外部の音(交通・道を歩いている人の声など)は、窓を通じて入ってくることが多いため、窓の遮音性能も無視できません。

また、バルコニー側が交通量の多い通りに面しているかどうか、建物自体が騒音の多い立地にあるかどうかも防音性を左右します。

失敗しない中古マンション購入前のチェックリスト80

\セールスも一切なし/

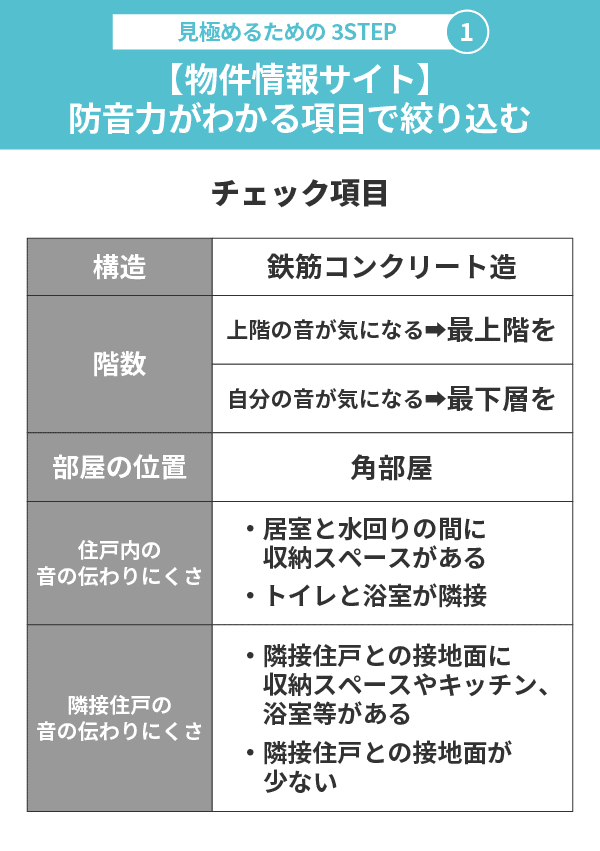

【STEP1】物件情報サイトで絞り込み:構造・階数・部屋の位置・間取り

物件探しの第一歩は、ネット上の情報で絞り込むことです。最近は、構造や床材などの詳細が掲載されているケースも増えており、事前に「防音性に配慮された物件かどうか」を見極めることが可能です。

ここでは、サイト上で確認できるチェックポイントを紹介します。

構造・階数・部屋の位置は、ほとんどの物件サイトの検索絞り込み条件にあります。部屋の配置など間取りに関することは、間取図でチェック可能です。

ただし、隣接住戸の間取りについてはサイトでは分からないことが多いため、不動産会社に聞いてみましょう。

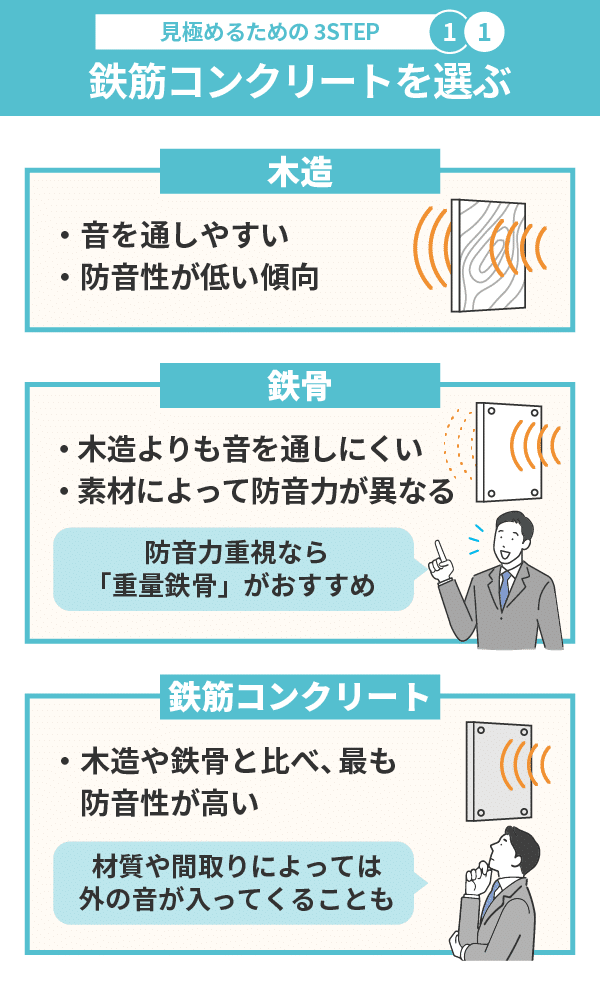

鉄筋コンクリート構造を選ぶ

建物の構造は、防音性に大きく関わります。なかでも鉄筋コンクリート(RC造)は、他の構造と比較して音を通しにくいため、防音性を重視する人には有力な選択肢です。

一般的に「木造 → 鉄骨 → 鉄筋コンクリート」の順に遮音性は高くなります。ただし、鉄骨には「軽量鉄骨」と「重量鉄骨」があり、遮音性には差が出る点にも注意しましょう。

また、鉄筋コンクリートでも、窓や間取り次第では外部の音が気になる場合もあるため、「構造だけで完璧」と考えるのではなく、ほかの要素も合わせてチェックすることが大切です。

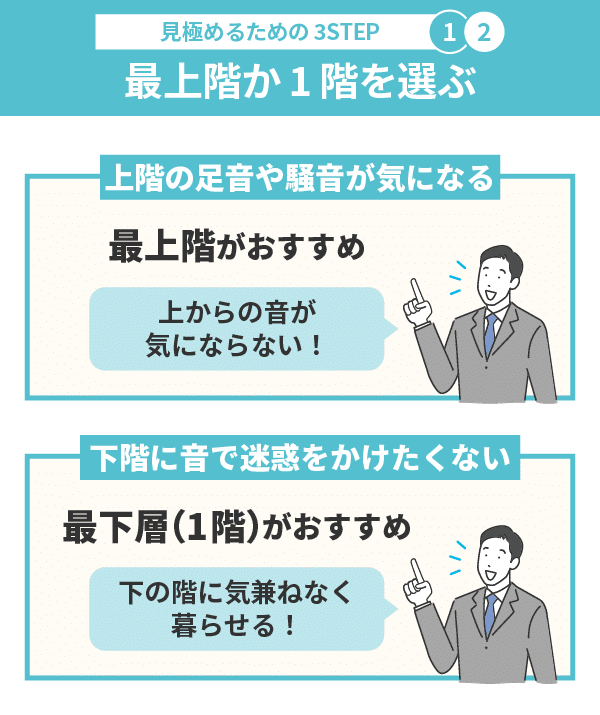

階数は「最上階」か「1階」を選ぶ

音の悩みは「どこからの音を避けたいか」によって、選ぶ階が変わります。

上階からの足音や生活音が気になるなら、最上階が適しています。逆に、小さなお子さんがいて階下への音が気になるなら、1階を選ぶと安心です。

なお、防音性が高い物件でも、上下階の音トラブルは意外と多いもの。階数選びは、防音対策の第一歩として重要です。

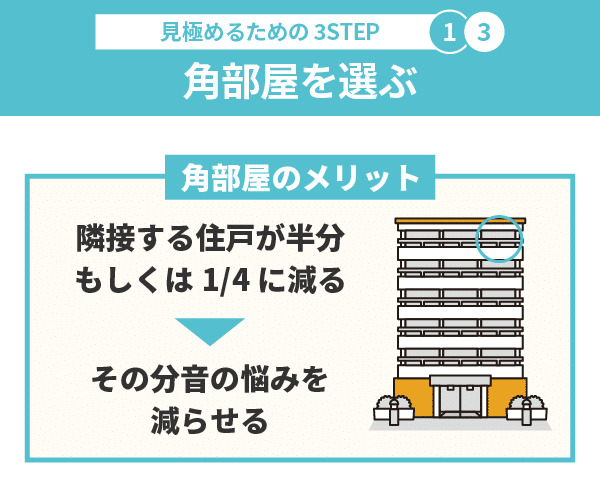

音の少ない「角部屋」を選ぶ

音の発生源を減らすには、部屋の位置も重要です。とくに「角部屋」は、隣接する住戸が少ない分、音の出入りが抑えられる傾向があります。

たとえば、中央の部屋では左右上下に住戸があるのに対し、角部屋+最上階であれば隣接は1~2面のみ。隣人トラブルのリスクを減らしたい方には、角部屋がおすすめです。

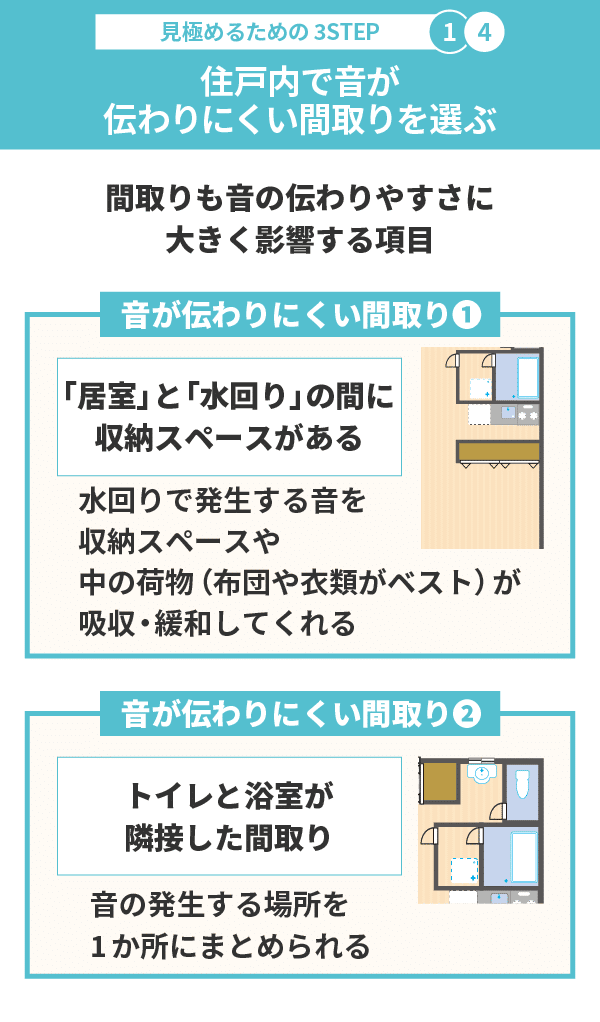

住戸内で音が伝わりにくい間取りを選ぶ

室内の音の伝わりやすさは、間取りによって大きく左右されます。水回りの配置や収納スペースの位置は、生活音の拡散を抑えるポイントです。

また、音の発生しやすい場所(トイレ・浴室など)を集約する間取りや、音を吸収しやすい要素を挟む構造に注目すると快適さが向上します。家族の生活スタイルに合った間取りかどうかを意識して選びましょう。

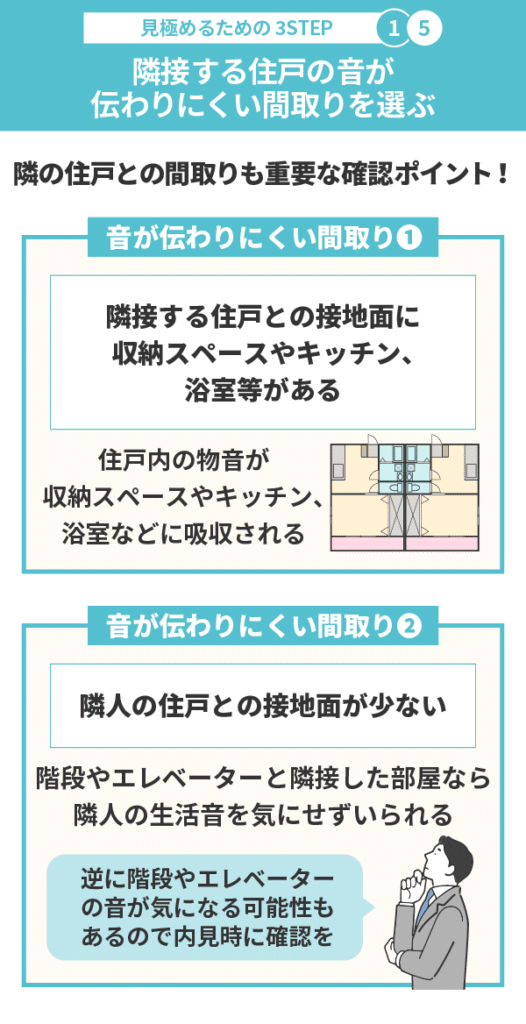

隣接する住戸の音が伝わりにくい間取りを選ぶ

隣の住戸との関係も、音のストレスを減らすうえで重要です。住戸の境界部分に収納や設備スペースがあると、音が直接部屋に届きにくくなります。

さらに、隣の住戸との接地面が少ない位置(共用部と接している部屋など)も、音の干渉を減らせる選択肢になります。

【STEP2】不動産会社に質問:図面・近隣住戸・音の実態

ネット情報だけではわからないことも多いため、問い合わせの段階で確認することも重要です。

たとえば、戸境壁の構造や窓サッシの仕様など、掲載情報にない防音に関するポイントを押さえておきましょう。

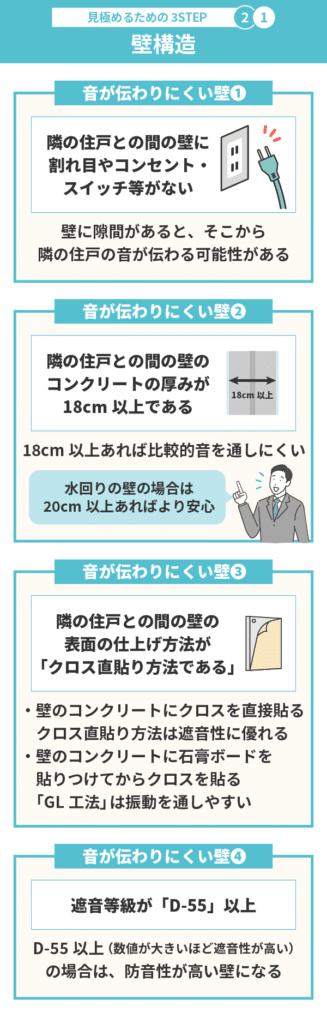

壁構造と防音性

会話やテレビ音などの伝わりやすさに影響しやすいのが、壁の構造です。隣戸からの生活音は、「戸境壁」の作りによって大きく左右されます。

壁に余計な開口部があると、そこが音の通り道になることがあります。コンセントやスイッチの位置などは、音漏れのリスクがあるため、注意して見ておきたいポイントです。

さらに、壁自体の厚みや仕上げの方法も遮音性に影響します。とくに注意したいのは、水回りを挟む壁の構造。生活音と違って水の流れる音は深夜などに気になりやすく、壁が薄いと不快に感じることも。

可能であれば、竣工図や不動産会社への確認を通じて、壁の構造や「遮音等級(D値)」もチェックしておくと安心です。

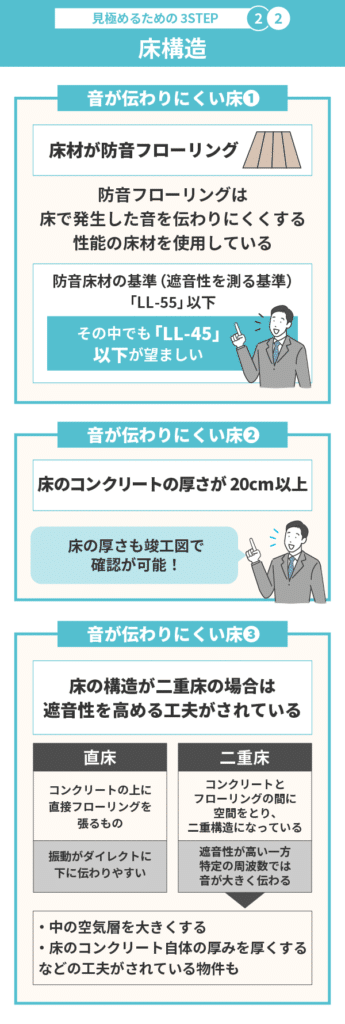

上下階の音が気になるなら、床構造も要チェック

足音や物を落とす音など、上下階のトラブルを防ぐためには、床の仕様も大事です。とくに確認したいのは、「防音性能のあるフローリングが使われているか」と「床のコンクリート厚さ」、そして「床構造の種類」です。

フローリングの見た目がきれいでも、遮音性能が十分でない場合は、音が響いてしまうことがあります。また、床構造には「直床」と「二重床」があり、直床は衝撃音が下に伝わりやすい一方で、施工がシンプルでコストを抑えやすいのがメリットです。

二重床は、空間が挟まることで音が伝わりにくくなる傾向がありますが、音の周波数によっては「太鼓現象」といった音の共鳴が起こる場合も。この現象を抑えるための工夫がされているかも、注目ポイントのひとつです。

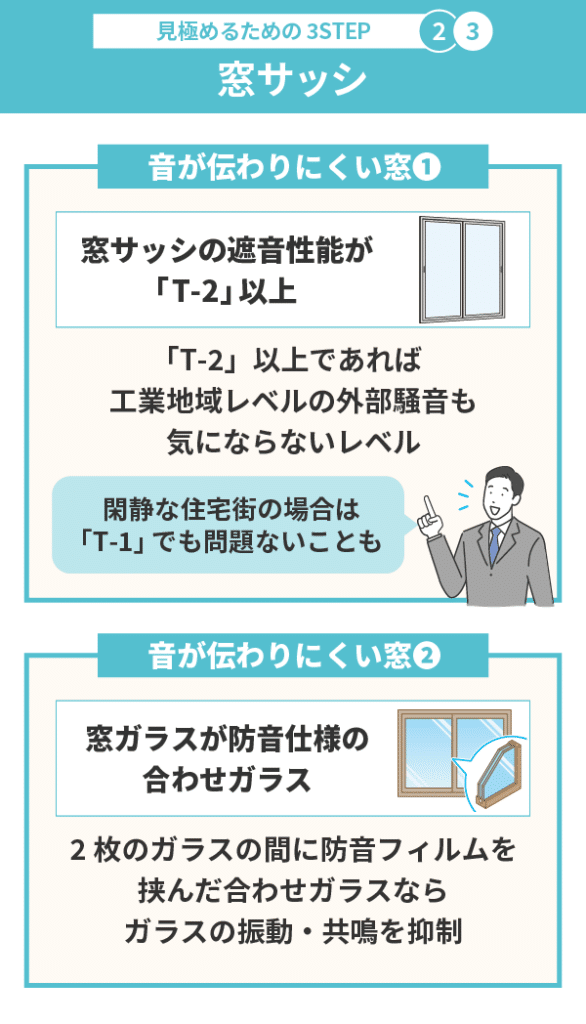

窓の防音性能にも注目

日中の騒音や早朝の車の音など、外部からの音がどれほど室内に届くかは、窓サッシやガラスの性能に大きく左右されます。

交通量や周辺施設の状況も把握したうえで、サッシ性能を確認しておくと、ミスマッチを避けやすくなります。

また、ガラスの種類によっては、音だけでなく紫外線や断熱性能にも差があるため、防音目的に限らず、快適性を左右する重要な要素と言えます。

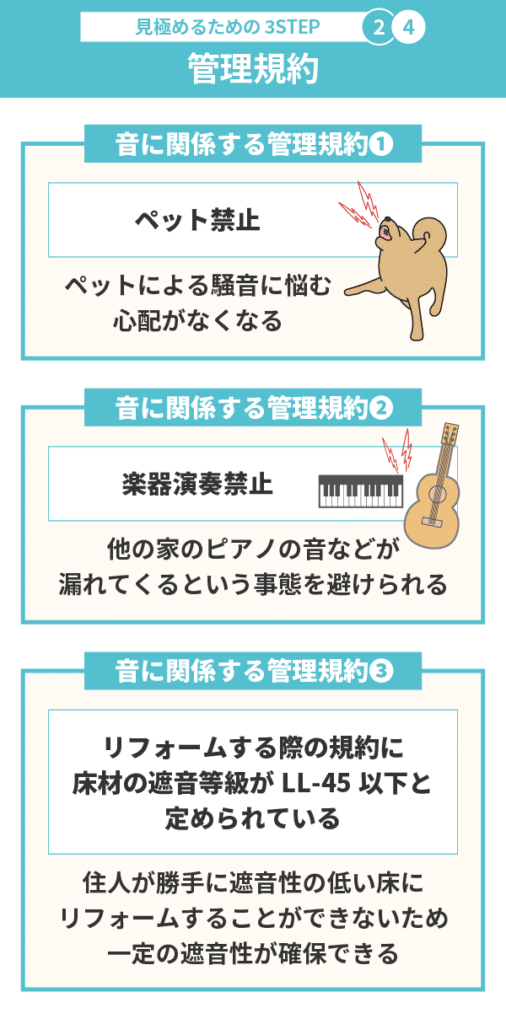

管理規約にも「音対策」のヒントがある

防音性は建物の構造だけでなく、住人の行動によっても左右されます。管理規約に「音に関する制限」が明記されていれば、住民の音に対する意識や配慮の程度をある程度把握できます。

たとえば、リフォーム時の床材に遮音等級が求められていれば、個人の判断で遮音性の低い仕様に変更されるリスクが減ります。また、楽器やペットに関する制限も、日常の静けさを保ちやすくするための手がかりとなるでしょう。

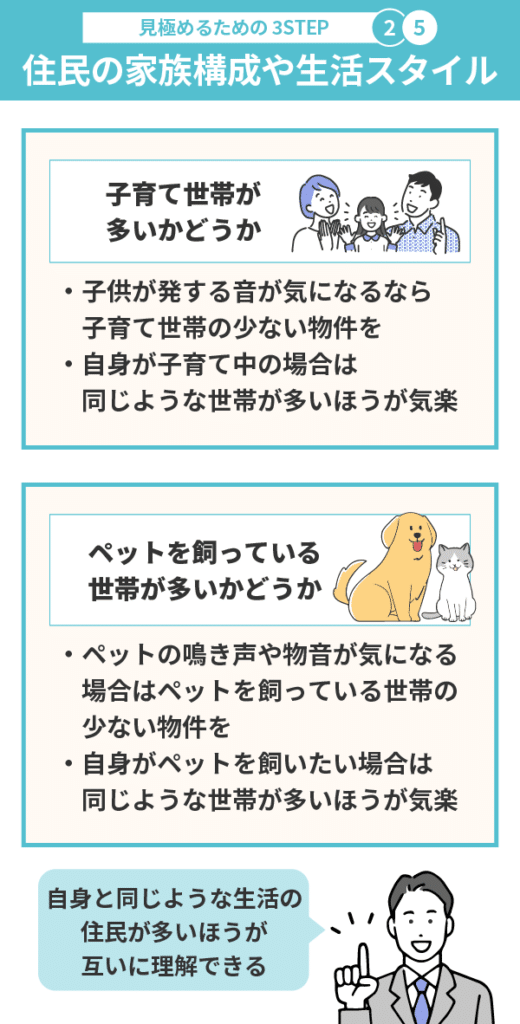

周囲のライフスタイルと自分の相性を確認

防音性を求めるなら、物件の住民層や暮らし方にも目を向けておくことが大切です。

構造がしっかりしていても、近隣がにぎやかであれば、思ったほど静かに感じられないこともあります。

自分が音に敏感なタイプであれば、落ち着いた層が多い物件の方が安心ですし、逆に子育て中やペットを飼う予定があるなら、同様の世帯が多い環境の方が肩身の狭さを感じにくいでしょう。

「音の感じ方」は相対的なものだからこそ、自分に合った環境かどうかの見極めが重要です。

失敗しない中古マンション購入前のチェックリスト80

\セールスも一切なし/

【STEP3】現地の内見:設備や周辺環境をチェック

最終的な判断は、やはり現地での内見がカギを握ります。室内のつくりはもちろん、周囲の交通量や隣接住戸の生活音も重要なチェックポイントです。

このステップでは、防音性を肌で確認するためのコツを紹介します。

静けさの「本当の姿」は時間帯で変わる

内見のタイミングによって、物件周辺の音環境は大きく異なります。

昼間は静かでも、夜に近隣店舗からの搬入音や人通りが増える場合も。気になるエリアであれば、曜日や時間帯を変えて再訪し、実際の音の変化を把握するのが安心です。

窓の遮音性能は「体感」で見極める

遮音等級などの数値は参考になりますが、体感としてどう感じるかは人によって異なります。

内見時は窓の開閉を試し、交通音や人の声が「気にならないレベルかどうか」を自分の耳で確かめましょう。とくに、季節や生活スタイルによっては窓を開ける時間も長くなるため重要です。

窓の外に「音の原因」が潜んでいないか

窓の外に音源となる施設(例えばごみ収集所や商業施設の搬入口など)がないかを確認しましょう。

高層階でも、周辺建物の屋上設備やビル風による音が反響するケースもあります。内見時は「窓の外に何があるか」だけでなく、「その音がどう響いてくるか」にも注目してみてください。

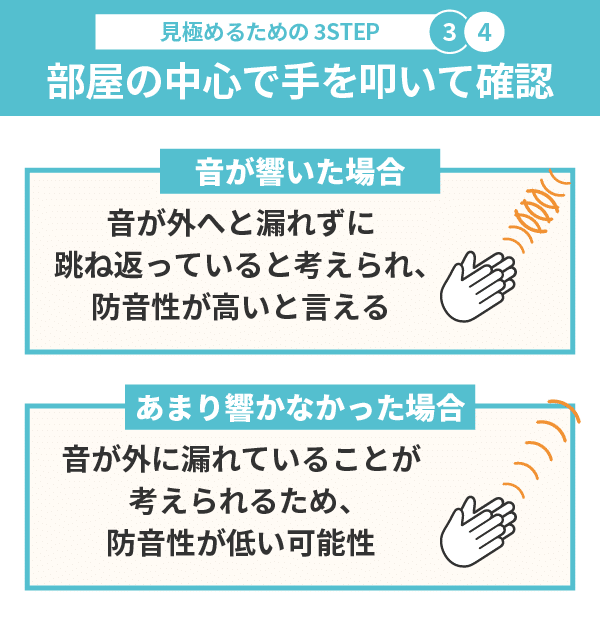

部屋の中心で手を叩いて確認

音が反響するかどうかは、防音性のひとつの目安になります。手を叩いたときの響き方から、音がどれくらい室内にとどまっているか、あるいは漏れているかの感覚をつかんでおきましょう。

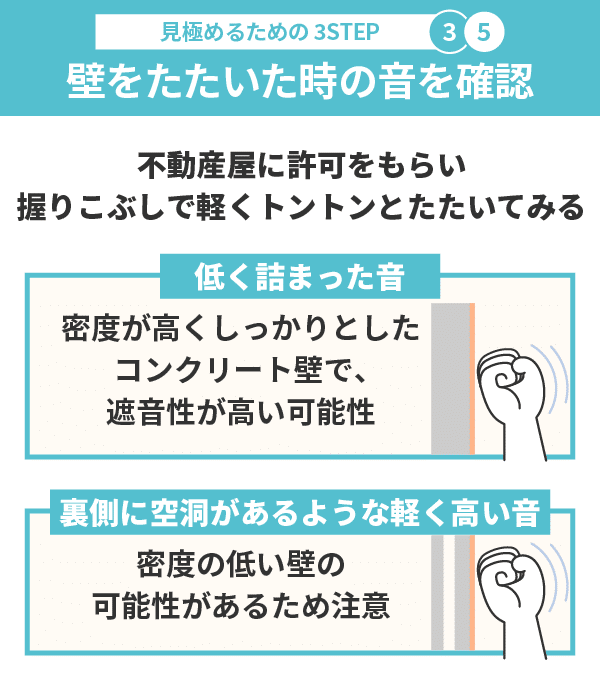

壁を叩いた時の音を確認

壁の内部がどんな構造になっているかは目で見て判断できませんが、軽く叩いてみることである程度の感触がつかめます。遮音性に関係するため、可能であれば内見時に確認しておくと安心です。

「住民マナー」が騒音トラブルの兆候になることも!

騒音トラブルは、住民のモラルによる部分も。ゴミの出し方が雑、駐輪場が荒れている、郵便ポスト周りにチラシが散乱しているようなマンションでは、日常的にマナーの乱れがある可能性もあります。住環境の「空気感」としてチェックしておくとよいでしょう。

「このマンション、防音性は大丈夫?」迷ったときのチェックリスト

防音性の高いマンション選びのポイント、だいぶイメージがつかめたのではないでしょうか。

でも、「チェックポイントが多くて不安…」という方のために、実用チェックリスト(無料ダウンロード)をご用意しました。内見時にスマホで見たり、プリントアウトして使ってくださいね!

▼ダウンロードはこちら

マンションでできる防音対策

マンションの生活音対策は、まず身近な工夫から始めるのがポイント。以下のような方法は、手軽で効果も期待できるため、ぜひ取り入れてみてください。

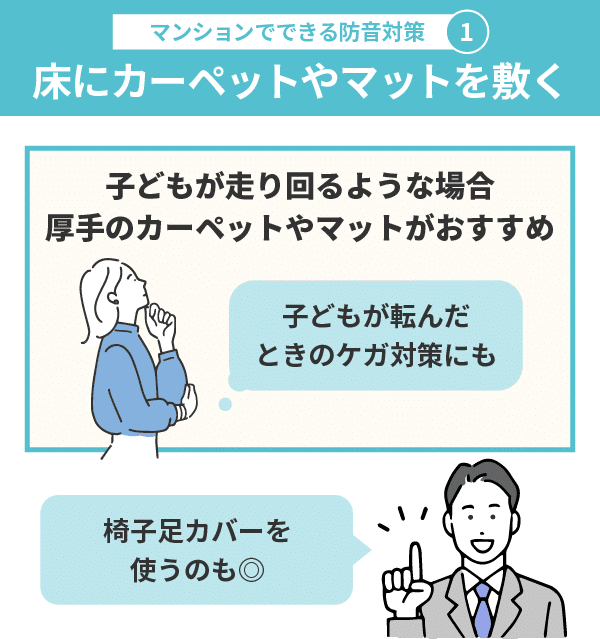

防音対策1:床面を見直す

椅子の引きずる音や足音が気になる場合、まず見直したいのが「床面」です。とくに小さなお子さんがいる家庭では、日常の動作が響きやすくなります。

フローリングのままだと音が直に伝わってしまうため、素材選びでの工夫が重要です。

防音対策2:カーテンで音の出入りを抑える

窓からの音の出入りも意外と盲点。外からの音が気になるだけでなく、自宅の音が外に漏れるリスクもあるため、音と光を同時にカットできる厚手カーテンや防音カーテンを選ぶと一石二鳥です。

冬の寒さ対策や冷暖房の効率にも影響するため、防音だけでなく「住み心地全体の底上げ」にもつながります。

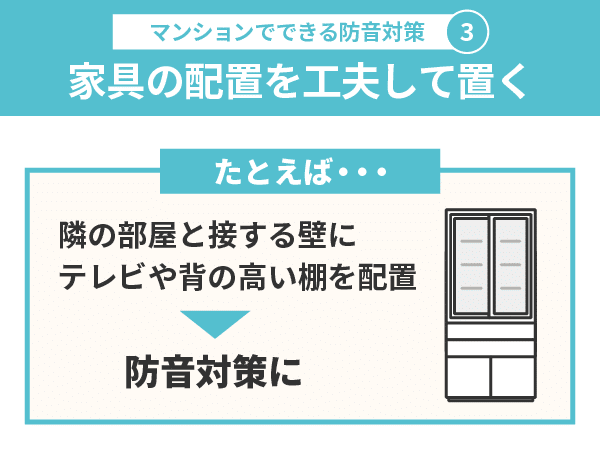

防音対策3:家具配置の工夫で音をブロック

家具の配置も、防音性を考えるうえで意外とあなどれません。壁の「どの面に何を置くか」によって、隣室への音の伝わり方が変わることがあります。

本棚や収納棚など、質量のある家具をうまく活用することで、物理的に音が壁を通り抜けて隣に伝わるのを抑える効果が期待できます。

まとめ

防音対策は、ちょっとした工夫で住まいの快適さを大きく変えてくれます。マンションで快適に暮らすには、防音性を含めた住環境の見極めが欠かせません。

とくに中古物件を検討している場合、「防音性は大丈夫?」「構造や耐震性は?」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

ゼロリノベでは、中古マンションの購入だけでなく、購入+リノベーションまで一貫してサポートし、安心して暮らせる住まいづくりをお手伝いしています。防音性も含め「自分に合った快適な住まい」を実現したい方は、まずは情報収集からはじめてみてください。

zoomで聞くだけ、画面・音声OFF・セールスなし

\ゼロリノベの無料オンラインセミナー/

「小さいリスクで家を買う方法」

安心な予算計画、家の探し方・作り方、リノベーションの考え方まで住まいづくりについて余すことなくお伝えしています。

情報収集段階の方から具体的に検討されている方までどんな方でも大丈夫です!お気軽にご参加ください!

リノベ費用を算出して施工事例を見てみる

ゼロリノベでは業界では新しい「定額制」でのリノベーションを行っています。下記はリノベーション費用のシミュレーターです。リノベーション予定の平米数から、リノベーション費用のおおよその金額を算出します。また、その金額とマッチする施工事例を紹介しているので、ぜひお試しください!

編集後記

薮

薮我が家には小さな子どもがいるため、住宅購入の際は上下階に音が響いてしまわないか、防音性を重視して内覧をしました。結果、近隣住戸の音を気にせず生活できています。

一方で後から気がついたのが、大通りに面した窓からの騒音。私の場合は慣れてしまいましたが、外の音を防音したい人には窓の内側を二重サッシにするのもおすすめですよ。

私は中古マンションを購入しましたが、売主さんが入居する前に取り付けた二重サッシも残してくださったのでそのまま使わせていただきました。お陰で外の音は気にならず静かに生活できています。中古マンションならそんな棚ボタに恵まれる可能性がありますよ!